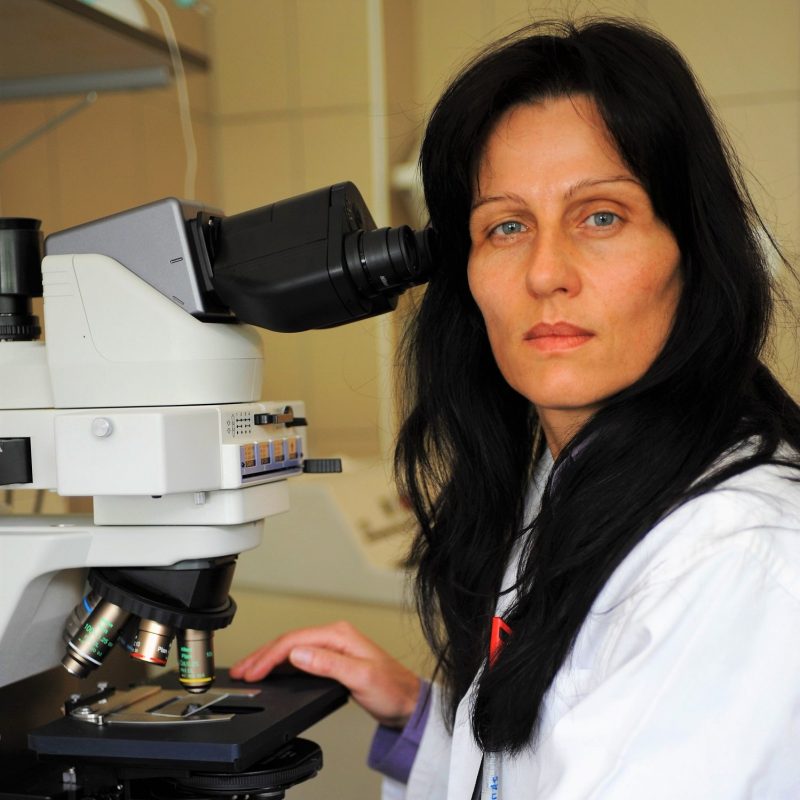

Una chiacchierata con la patologa vegetale Ilaria Pertot, direttrice del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente di Trento e docente al Master in Wine Culture, Communication & Management di Pollenzo

Ilaria Pertot è docente di Patologia Vegetale presso l’Università di Trento e direttrice del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, una nuova struttura accademica congiunta dell’Università di Trento e della Fondazione Edmund Mach. Qui a Pollenzo, al Master in Wine Culture, Communication & Management, insegna “Entomology and Vineyard Safeguarding” ossia come proteggere la vite da patogeni e parassiti con sistemi più sostenibili.

Ci può parlare del suo ambito di ricerca e di insegnamento a Trento e in questo nuovo centro che lei dirige?

Presso il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente mi occupo della protezione della vite con metodi alternativi ai principi attivi di sintesi chimica: quindi quello che facciamo è cercare delle alternative che siano biodegradabili, a basso impatto e che possano sostituire i pesticidi di sintesi chimica.

Ci occupiamo di diversi aspetti: quello che ci accomuna con l’Università di Pollenzo è la concezione che non si possa immaginare il cibo distaccato dal suo sistema di produzione e dall’ambiente. E’ un concetto di tipo olistico in un’ottica di sostenibilità globale.

Può fare, per un non addetto ai lavori, un esempio pratico di un’alternativa ai pesticidi e prodotti chimici?

Ci sono diverse possibilità di contrastare patogeni e parassiti senza prodotti di origine chimica. Alcuni di questi sono innovativi, altri sono convenzionali e già utilizzati nella pratica.

Un metodo molto interessante che si sta diffondendo negli ultimi anni è la confusione sessuale a base di feromoni, che ha di fatto eliminato i trattamenti insetticidi sulla vite.

La sfida futura è però un nuovo concetto di confusione sessuale per quegli insetti che usano le vibrazioni, e non gli odori, per riconoscersi ed accoppiarsi.

In realtà quello che noi facciamo è utilizzare dei sistemi elettronici che creano delle vibrazioni impercettibili all’orecchio umano, ma che disturbano questi insetti.

Un altro metodo importante già utilizzato e già presente in commercio è quello di utilizzare microrganismi naturalmente antagonisti raccolti in natura che vengono selezionati e fermentati in grossi fermentatori industriali e poi formulati come un normale pesticida. In questo modo l’agricoltore non ha alcuna complicazione nell’utilizzo e applica qualcosa di naturale che si degrada facilmente nell’ambiente non lasciando impatto.

In che cosa consistono questi nuovi dispositivi a vibrazione?

Si tratta di un piccolo oggetto: una specie di piccolo vibratore collegato ad una batteria a pannello solare, che si appende al cavo del tirante del vigneto, uno ogni 100 metri circa, e trasmette la vibrazione. Non sono eccessivamente costosi, da 1€ ad 1,50€ l’uno: al momento abbiamo elettrificato un vigneto a livello sperimentale e siamo in fase di test con un’azienda.

Ha studiato e fatto ricerca in Svizzera, Israele e Belgio. Ci può parlare della sua esperienza?

Ho girato molto nella mia carriera di ricercatrice: dapprima in Svizzera, al Politecnico federale, dove a suo tempo si cominciavano a studiare i metodi molecolari per capire le dinamiche delle popolazioni di patogeni e parassiti. Successivamente l’esperienza in Israele è stata molto formativa per quanto riguarda l’alternativa ai prodotti di sintesi, perché il paese è stato tra i più innovatori in questo campo. E per finire il Belgio, dove ho lavorato con un’azienda dell’agrofarmaco che ha deciso di investire molto sulle alternative chimiche, proprio perché il mercato si sta aprendo e ci sono grandi richieste da parte dell’agricoltura in questo senso.

Crede che ci sia una nuova sensibilità in ambito ambientale e della sostenibilità da parte delle grandi compagnie dell’agrofarmaco?

C’è un grosso interesse da parte delle multinazionali dell’agrofarmaco per diversi motivi. La spinta viene molto forte dai consumatori e dalla popolazione in generale, che chiede metodi a basso impatto: inoltre si è capito che certi principi attivi di origine naturale comportano meno problemi e hanno un iter di autorizzazione molto più rapido, e quindi non si tratta solo di un fenomeno di greenwashing, come spesso siamo portati a credere, ma c’è un genuino interesse.

Questo nuovo settore può accogliere nuove figure professionali?

Negli ultimi anni ci siamo accorti che c’è un cresciuto interesse da parte delle nuove generazioni verso il mondo dell’agricoltura. Non è però un’agricoltura tradizionale, non è un ritorno al passato quello che i ragazzi chiedono, ma un’agricoltura nuova che sappia cogliere le sfide del nuovo millennio e che sia rispettosa di tutto il patrimonio che abbiamo ereditato e nello stesso tempo ci dia alimenti di qualità e buoni da mangiare.

Come sta influendo secondo lei cambiamento climatico rispetto alla vite e alla difesa della vite?

Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e ce ne accorgiamo ad ogni passaggio di stagione.

Questo sta comportando una serie di difficoltà per la natura e quindi anche per l’agricoltura.

C’è in generale un disaccoppiamento tra la pianta e i suoi patogeni e parassiti.

Vediamo che stanno aumentando di importanza patogeni e parassiti che un tempo erano considerati secondari, proprio perché si adattano alle condizione mutate; si verifica quindi una rapidità di cambiamento che impone agli agricoltori degli interventi sempre più tempestivi, e questo necessita un percorso educativo che consenta di gestire queste emergenze.

Vi sono inoltre altri problemi legati al cambiamento climatico più diretti sulla fisiologia della pianta.

Due gli effetti importanti: uno è l’anticipo di vegetazione in primavera e quindi maggior sensibilità alle gelate (ricordo che il 2017 è stato l’annus horribilis per le gelate in viticoltura in Italia) e l’anticipo di maturazione che porta a dover raccogliere l’uva in un momento molto caldo, con conseguente perdita di aromi e profumi e quindi una penalizzazione per quei vitigni che hanno aromi freschi e fruttati che con il caldo ovviamente si perdono.

Alla luce della sua esperienza di docente, come trova i nostri studenti del Master in Wine Culture?

La mia esperienza di docente qui a Pollenzo è molto positiva: di solito insegno a studenti che provengono da istituti tecnici agrari o da famiglie di agricoltori e quindi hanno una discreta conoscenza tecnica, mentre qui mi sono trovata ad affrontare classi di studenti di diversa provenienza. Questo è bello, perché aumenta la biodiversità e mi vengono poste domande molto interessanti e curiose e c’è anche un approccio più globale al problema, non indirizzato solo all’aspetto tecnico, ma orientato un po’ a tutta la gestione del vigneto.

Un altro aspetto interessante è la multiculturalità, perché questi sono studenti che vengono da tutto il mondo ed è bello confrontare le diverse esperienze tenendo conto che tutti sono uniti da un comune interesse per il vino.

Come affronta l’insegnamento qui a Pollenzo con studenti così diversi da quelli suoi abituali?

Avere davanti a me una classe molto varia impone un po’ un cambiamento del metodo di insegnamento. Si devono privilegiare i principi di base: anche la difesa della vite ha una implicazione sociale, e quindi pensiamo all’impatto dei trattamenti e al lato economico, come i costi, così come anche quello della comunicazione, perché sappiamo che quello dei pesticidi è un tema molto caldo in tutto il mondo. Quindi si ragiona più per principi di base piuttosto più che per tecnicismi.

Quali sono sfide future nel mondo del cibo dalla sua prospettiva di agronoma specializzata sulla vite?

Il mondo di oggi è di fronte a molte sfide: quella dell’approvvigionamento di cibo è prioritaria, data la popolazione in crescita costante, e questo porta a delle conseguenze sui metodi di produzione.

Io la vedo dal punto di vista del mio settore.

Oggi si va verso un’esigenza di standardizzazione, di volumi di produzioni, di un’agricoltura intensiva, uniforme e omogenea, ma al tempo stesso non devono venire meno quelle che sono le necessità della sostenibilità ambientale, che non si avvantaggiano chiaramente della monocultura e della mancanza di biodiversità. Quindi bisognerà trovare dei nuovi schemi di produzione, delle varietà forse diverse da quelle coltivate fino a adesso.

Fino ad oggi ci siamo concentrati sulla trasportabilità e conservabilità del prodotto. Forse bisognerà ragionare di più sulla sostenibilità della produzione.

E dal punto di vista della difesa da patogeni e parassiti, la sfida più grande è contro le specie aliene invasive. Commercializziamo sempre di più, spostiamo sempre di più persone e merci, e con queste portiamo a spasso molti patogeni e parassiti, che quando arrivano in un ambiente nuovo, non trovano il controllo biologico naturale e spesso si adattano molto bene alle condizioni e creano nuovi problemi per agricoltori e ricercatori.

Ci può raccontare un episodio particolare della sua ricerca sul campo?

Più che un aneddoto, vi posso parlare di una scoperta che ho fatto di recente. Sono una patologa vegetale, quindi lavoro con queste entità piccolissime che sono i microrganismi.

Noi siamo portati a pensare che i microrganismi siano semplici, banali e reagiscano in modo automatico. Recentemente abbiamo pubblicato uno studio in cui abbiamo considerato come alcune popolazioni naturali di microrganismi rispondono quando arriva un altro micro organismo, sia esso un intruso, aggressivo e che produce delle sostanze tossiche, o un organismo più blando e mansueto. E ci siamo accorti che nel loro piccolo anche i microrganismi reagiscono come una vera popolazione, hanno dei meccanismi, per così dire di “pro-socio-microbiologia”, di reazione all’estraneo in modo più forte ed efficace se è aggressivo e in modo più amichevole se l’estraneo non è aggressivo. Quindi nel piccolo troviamo gli stessi meccanismi di popolazioni più grandi. Insomma, nel loro piccolo anche i microrganismi “si incavolano”!

a cura di Alessandra Abbona, Ufficio Comunicazione Unisg